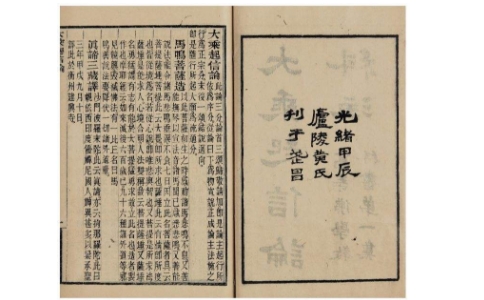

关于起信论非佛教说的教理学反省

──关于「《起信论》非佛教」说的教理学反省

一、引言

《大乘起信论》(下文简称《起信论》)是佛教中的一部经典论书,它的特点可以概括为三点:一、以众生心为所依体;二、以一心开二门(「心真如门」与「心生灭门」)为理论构架;三、以真生、本始不二为宗义。

由于该论在教理上结构严整、文义斐然,在行门上顿渐齐施、三根普适,所以一旦传出,大受尊奉。隋代大德淨影寺慧远(523-592)就盛讚该论道:「《大乘起信论》者,盖乃宣显至极深理之妙论也。摧邪之利刀,排浅之深渊,立正之胜幢,是以诸佛、法身菩萨皆以此法为体,凡夫、二乘此理为性,改凡成圣,莫不由之。」[1]

据传当时真谛传译该论后,他与其弟子智恺都造有疏释。随后隋代昙延、慧远也各造疏记,智顗、吉藏的著述中对此论文也有引用。进入唐代,由于贤首、天台二宗弘赞此论,智俨、法藏、元晓、澄观、宗密各有疏记,湛然著作中也吸收了此论的思想,佛教界对于此论的传习更广。入宋以来,教、禅、淨各家更是竞相研习此论,都以它为大乘入道的通途,且直到近现代亦如此。

该论有唐.实叉难陀的异译本,分为二卷。同时,该论很早就有玄奘的梵文译本。据《续高僧传》卷4〈玄奘传〉载,「以《起信》一论文出马鸣,彼土诸僧思承其本,奘乃译唐为梵,通布五天。」[2]此论的现代外文译本,日译则有岛地大等译本、望月信亨译本、竹村木男和卫藤即应译本,英译则有铃木大拙译本、李提摩太译本和yoshitos.hakeda译本。

我国关于此论的注疏等撰述古今皆多。就古代讲,现存的有梁.智恺的《一心二门大意》一卷,隋.昙延的《论疏》二卷(现存上卷),隋.慧远的《义疏》二卷,唐代法藏的《义记》五卷、《别记》一卷,唐.宗密的《注疏》四卷,唐.昙旷的《略述》二卷(敦煌写本)、《广释》若干卷(同上),宋.子璿的《疏笔削记》二十卷、《科文》一卷,宋.知礼的《融会章》一篇(《四明尊者教行录》),明.真界的《纂注》二卷,明.正远的《捷要》二卷,明.德清的《直解》二卷、《疏略》二卷,明.通润的《续疏》二卷,明.智旭的《裂网疏》(释唐译)六卷,清.续法的《疏记会阅》十卷,等等。

此外,佚失的《起信论》疏记也不少。主要有陈.真谛《起信论疏》二卷,梁.智恺的《论疏》一卷(?)、《论注》二卷(《义天录》),唐.灵润的《论疏》若干卷(《续高僧传》卷15〈灵润传〉),唐.智俨的《义记》一卷、《疏》一卷,唐.宗密的《一心修证始末图》一卷,唐.传奥的《随疏记》六卷(《义天录》),唐.慧明的《疏》三卷(《东域传灯目录》),宋.仁岳的《起信黎耶生法图》一卷(《佛祖统纪》),宋.慧洪的《解义》二卷,宋.延俊的《演奥钞》十卷,宋.元朗的《集释钞》六卷,宋.智荣的《疏》一卷(《义天录》)等。

民国以降,教内外对此论的研习亦长盛不衰,有圆瑛的《讲义》二卷,太虚的《略释》、《唯识释》、《别说》各一卷,守培的《妙心疏》二卷,慈航的《讲话》一卷,印顺的《讲记》一册,彻圣的《讲义》一册,白圣的《表解》一册,慈舟的《述记》一册,方伦的《讲记》一册,高振农的《校释》一册,杜继文的《全译》一册,萧萐父的《译释》一册,等等。

中国而外,此论在朝鲜、日本流行亦颇为广泛。朝鲜古代僧人有关此论的著述,现存有元晓的《疏》二卷、《别记》二卷,太贤的《古迹记》(即《内义略探记》)一卷,见登的《同异略集》二卷。已佚本则有元晓的《宗要》一卷、《大记》一卷、《料简》一卷,憬兴的《问答》一卷。

日本有关此论的章疏较朝鲜更多,现存有湛睿的《决疑钞》一卷,圆应的《五重科注》一卷,亮典的《青释钞》五卷,即中的《科解》二卷,贯空的《注疏讲述》一卷,昙空的《要解》三卷,藤井玄珠的《校注》一卷、《讲述》一卷,村上专精的《达意》一卷、《科注》一卷,汤次了荣的《新释》一卷,望月信亨的《研究》一卷、《讲述》一卷,竹村牧男的《读解》一册,柏木弘雄的《研究》一册,等等。此外日本学者有关法藏的《义记》的注释有数十种之多。

不用列举汗牛充栋的《起信论》研究专著和论文,[3]我们于此已可窥见这部论典在中国乃至东亚佛教中的重要性之一斑。

然而,就是这样一部深刻地影响了东亚佛学思想、在东亚佛教界地位尊崇的著作却遭到了研习者几乎同样全面的怀疑。人们对《起信论》的怀疑不但表现在文献层面,更重要的是深入到了它的思想深层,直指之为「非佛教」,且这种怀疑一直持续到了今天。

因此,今天重新提出这一问题加以讨论当非多馀之举。不过,本文不涉及相关的文献、历史真伪的辨别,而主要从佛教义理的角度对「《起信论》非佛教」说的教理依据及其原因加以反省,进而证明该论是真正的佛教,因为依据佛教所奉「依法不依人」的准则,即使一部著作并非佛、菩萨所说,只要其思想与三法印或实相印相合就是佛教的思想。

或谓思想之辨,徒添口舌之争,无益于修行解脱。此实乃一偏之论,佛法之妙,妙在解行相应,解而不行固如说饭不饱,行而不解亦如夜半临池,故龙树菩萨开示说:「诸佛依二谛,为众生说法,一以世俗谛,二第一义谛。若人不能知,分别于二谛,则于深佛法,不知真实义。若不依俗谛,不得第一义,不得第一义,则不得涅槃。」[4]因此,儘管相对修行来说,解说道理无非可视为世俗谛,但若不能通达世俗谛,是决定不能发起正行而成就的。我的辨正,自然不能说必然无误,但可以说都是依据诸佛教证和诸菩萨的理证而谈。

二、「《起信论》非佛教」说的立论及其依据

怀疑乃至否定《起信论》思想者古已有之,唐译《〈起信论〉序》即云:「夫理幽则信难,道尊则魔盛。况当劫浊,尤更倍增。故使偏见之流执《成唯识》诽毁此论真妄互熏。既形于言,遂彰时听,方等甘露,翻为毒药。」[5]这是指宗唯识的神泰(生卒年不详)、慧沼(650-714)等人对《起信论》所阐教理的责难,如慧沼就说:

《起信论》中,体大即真如体;相大即是无量性功德相;用即能生世出世善因果者。用大有为,行是如用,故能生一切者,此亦不尔。真如岂有作用?若有作用,同诸行故。如增上用,诸法得生,此理可尔,不为生用。[6]

此后,不断有人责难该论。降及近代,此风犹盛。先是内学院的欧阳竟无(1871-1943)、吕澂(1896-1989)、王恩洋(生卒年不详)等人,于上世纪二○年代发起了一场波及教内外、历时二十馀年的拒斥《起信论》以及受其影响的中国佛学的运动;未几,日本的松本史朗、袴谷宪昭等人于上世纪八○年代公开喊出「如来藏不是佛教」的口号,全面否定包括《起信论》在内的如来藏系的佛学思想,形成了一股引起国际佛学界关注且至今馀波未息的「批判佛教」运动;此外,当代佛教界著述最为丰富的印顺法师,由于以中观为究竟说而以唯识和如来藏为方便说,也对包括《起信论》在内的如来藏思想非议有加。

我承认,批判、否定《起信论》乃至整个如来藏思想的学者其用意都是为了破邪显正、纯淨佛法,但是,动机的纯正不等于理论批判本身没有问题,这是不言而喻的。因此,正如他们以自己的见地批判《起信论》一样,他们的批判本身也应当接受反省。现在,我们就看看他们是如何批判《起信论》的。

综合批判者所论,《起信论》思想的错误有如下数端:

1.《起信论》以生佛不二的如来藏为所依体,实际上是将如来藏当成了实体。韩镜清先生云:「它们都以为真心就是真如,是有体的。」[7]韩先生所谓「它们」指《起信论》和淨影寺慧远的《〈大乘起信论〉义疏》,他以为两者提持的「真识心」(真心)为实体。吕澂先生亦云:「《起信》发端,另立如来藏心。皆故意作态,说成虚无飘渺,此其所以为伪也。」[8]印顺法师早年虽然宣讲过《起信论》,且对该论讚赏有加,但这并不意味著他在精神上肯认如来藏学,实际上此时他已开始基于中观见贬损如来藏学了,如他在《〈中观论颂〉讲记》中就破道:

后期的大乘佛教,以生佛平等的如来藏、如来界、如来性为所依体,说明流转还灭,说明一切。这样的如来,抹上一些性空的色彩,而事实上,与神我论的如来合流。外道梵我论者,所说的如来,也是众生的实体,宇宙的本体。[9]

他横扫整个后期大乘佛法,而直接拈出如来藏学的所依体,《起信论》自然不能倖免。松本史朗和袴谷宪昭甚至将如来藏与唯识学通通判为实体论,如松本说:「我把如来藏思想(以及唯识思想)的本质理解为dhātu-vāda(案:即基体)。」[10]

众所周知,佛法的根本原理是「诸行无常,诸法无我,涅槃寂静」的三法印或「一切法毕竟空」的实相印,任何理论如果与此原理相契合即为佛教,反之则非佛教。说者既然指《起信论》所立如来藏是实体或神我,该论的非佛教性质岂不昭然若揭?

2.《起信论》认为如来藏不但本性空寂,而且本性觉悟,有违圣教。欧阳竟无说:

(《起信论》)说心性不起即是大智慧光明义,而不知此是智如一味之义,因是而不立正智之法,谬也。[11]

印顺法师亦云:「如来藏不但是如来智,也是如来身、如来眼(众生具足),结加趺坐,与佛没有不同。……众生身内有这样的如来藏,难怪《楞伽》会上,提出一般人的怀疑:这样的如来藏,不就是外道的神我吗?」[12]吕澂先生也将《起信论》的众生心性本觉说视为邪见:「它(案:即《起信论》)认为众生的心原是离开妄念而有其体的,可称『真心』;这用智慧为本性,有如后人所解『昭昭不昧,了了常知』一般,所以看成本觉。在论中形容这样的『真心』是大智慧光明的,遍照法界的,真实识知的,乃至具足过于恆沙不思议功德的。

它说得那样头头是道,就给当时佛家思想以很大的影响。」[13]松本史朗对如来藏学的心性本觉说的批评与他们不谋而合:「中国佛教中有『本觉』或『本来成佛』的说法,这种本来性(originality)就以(按:译文「以」疑作「已」)有著dhātu对于dharma所具有的时间先行性。dhātu比dharma为先,为始源。」[14]在佛教眼里,众生无始以来即执迷不悟,而《起信论》宣称众生本觉,两者正相反对,固不能称为正理。

3.《起信论》安立一独立于阿赖耶识的自性清淨心,于经无依、于理无据。据欧阳竟无先生,《楞伽经》中「『佛以性空、实际、涅槃、不生是等句义说如来藏』,是为淨八识」,[15]而「凡称如来藏,必曰『如来藏藏识』」;[16]意思是,《楞伽经》中的无我如来藏是佛果位上捨阿赖耶识名以后的清淨识,作为善不善因的如来藏则非此清淨识,而是受无始恶习所熏的藏识,即阿赖耶识。这是其教证。从理证讲:

有漏种子法尔本有,无漏种子亦法尔本有,皆依于藏。种生现而熏藏,藏持种而受熏。淨以广其淨,染以广其染。染势用而淨微,淨势用而染微,淨圆满而染灭,[17]

最终成二转依。引文中的「藏」非《起信论》意义上的真如,而是能藏意义上的阿赖耶识,[18]此谓只有摄藏了有漏无漏两种种子的阿赖耶识才能成为善不善因。而《起信论》的如来藏是无漏真如,无漏真如则不能成为不善因;[19]同时,《起信论》「立真如门而不立正智门,违二转依」,亦不成善因。而这又直接导致《起信论》

安立真如缘起的错误缘起观。[20]

4.《起信论》说不觉非法尔本有而是因缘本有,亦背经违理。欧阳竟无云:

无明是染之本,本之谓法尔如是也。故经说客尘,不推客尘所自;经说无明,不穷无明所由。而《起信》说无明因于依觉,是为因缘本,非法尔本。说「不达法界,忽然念起」即为无明,念即无明,似为一事。然又说「不知真如法一,不觉心起而有其念」,依于不觉而生无明与不觉应,则明明以念在无明先,为先一事;无明依念后生,为后一事。说无明不说法尔本,谬也。[21]

此谓《起信论》不说无明法尔本有,已然大错;而或说念即无明,或说念非无明,更是自语相违。

5.与此相关,由于不知如来藏即是阿赖耶识,又将不觉视为依如来藏而有,为了说明诸法生灭因缘,《起信论》不得不在立一自性清淨如来藏后,复立一不生不灭与生灭相和合的阿赖耶识。欧阳竟无云:

心性非识,唯是真如,如何不生灭与生灭和合?《楞伽》「外道有实性相名不生灭」(卷二),内法但以凡夫虚妄起生灭见不如法性,而言诸法离于生灭。遮义则是,表义则非。有尘、有根、有识,称三和合;有不生灭,有生灭,称不生灭与生灭和合,是岂如《楞伽》义耶?[22]

言下之意,《起信论》以不生不灭的如来藏与生灭的妄心(实即无明)和合说阿赖耶识,根本就是虚构。

6.由于《起信论》不立法尔本有的染淨两种种子,故不能不直接置真如于生灭法中以说明染淨熏习的起灭问题,从而导致以体为用、淆乱体用。欧阳竟无云:

(染淨熏习)皆相用中事,初无与于体性,而《起信》真如熏无明起淨法不断,无明熏真如起染法不断,不立有漏无漏本有种熏繫于藏,而好辗转无明真如、真如无明,乃使一切大法无不义乱,谬也。[23]

所谓「使一切大法无不义乱」即指《起信论》以体为用、淆乱体用。既然如此,《起信论》何以能成学修所依?《起信论》由此而说真如随缘不变同样错谬。[24]

7.佛教的修行观是待缘的、革新的修行观,而《起信论》提倡的则是与此相反的不待缘的、返本还源的修行观。吕澂先生说:

虽然他们主张悟入有渐次和顿超的不同,[25]但都从把握「真心」而入,并且由悟而修以达到恢复原来面目为目标。而依据「真心」的本来具足功德,将修为方法看作是可以取给于己,不待外求。这些都使学人走上返本还源的路子。……这种说法,与印度佛学的主张完全背道而驰。[26]

松本史朗也同样认为,本觉说者要我们做的「就是『归源』、『复初』和『还源』」。[27]不待外缘的修行观即非基于因缘之上的修行观,自然也就不是佛教的修行观。

三、对「《起信论》非佛教」说相关理据的审理

欧阳竟无等人对《起信论》思想的相关批判,可以归纳为教与观两个方面,前六条属教,后一条入观,总而言之又可收摄为五义:1.真如实体论;2.真如缘起论;3.无明缘起论;4.真妄互熏论;5.返本还源论。下面我们就对其责难的相关理据一一加以审查。

(一)真如实体论

上文中的1、2两条可归入真如实体论的范畴。《起信论》确实说真如具有自体相,论中云:

真如自体相者,一切凡夫、声闻、缘觉、菩萨、诸佛无有增减,非前际生,非后际灭,毕竟常恆,从本已来性自满足一切功德,所谓自体有大智慧光明义故,遍照法界义故,真实识知义故,自性清淨心义故,常乐我淨义故,清凉不变自在义故。具足如是过于恆沙不离、不断、不异不思议佛法,乃至满足、无有所少义故,名为如来藏,亦名如来法身。[28]

批评者并没有说错,此确为一生佛不二的所依体。但是,这并非《起信论》别出心裁自创为说,许多佛经都开示了同样的法义。初期大乘经典《华严经》就说:「无有众生、无众生身如来智慧不具足者。」[29]如来藏系早期经典《大方等如来藏经》以九个譬喻显明众生具有的如来藏的含义,[30]其中第一个譬喻中就明文说众生具有如来眼、如来耳等等;同属如来藏系早期经典的《胜鬘经》宣说如来藏具足一切不思议清淨佛法,这同样是肯认存在一生佛一如的如来藏。中期的《楞伽经》所谓「如来藏自性清淨,转三十二相,入于一切众生身中,如大价宝垢衣所缠。如来之藏常住不变亦复如是,而阴界入垢衣所缠,贪欲、恚痴、不实妄想尘劳所污。」[31]这里的如来藏「常住不变」恐怕不能仅仅理解为无漏种,也可以理解为本无染污的自性清淨心。

经典宣说此义是否等于偷运实体论呢?我以为不能作如是观。首先,佛陀说法无有定法,佛陀现证胜义谛是不住空有的中道,而在俗谛上则不妨说空说有。宗本于性空的龙树菩萨就说:「诸佛或说我,或说于无我。」[32]佛陀为了摄化当机众生,当然可以说如来藏。《楞伽经》开示道:佛是为「开引计我诸外道故说如来藏,令离不实我见妄想,入三解脱门境界,希望疾得阿耨多罗三藐三菩提。」[33]《宝性论》更详明佛说如来藏(论中称为佛性)有五个原因,其中的第五个原因恰恰是为了断除众生的我见。[34]其次,佛教经论明确宣称佛陀所说的如来藏不是实体。如《胜鬘经》云:「如来藏者,非我、非众生、非命、非人。」[35]此处的「我」非佛学使用的假名我,而是指与神我相同的自我;「众生」即五蕴和合的有情,即缘起法;「命」非佛学所说的命根,亦非传统儒家所说的赋予万物本性的天命,而是不死的灵魂,即神我的另一种说法;「人」非指与其他有情相对的人,而是指与我相对的他人的自我。说如来藏非缘起法乃说它是缘起法之性,而说如来藏非神我则强调其性是空性。此义与《大般涅槃经》所说「无生无灭,无去无来,非过去非未来非现在,非因所作非无因作,非作非作者,非相非无相,非有名非无名,非名非色,非长非短,非阴界入之所摄持」或作为「第一义空」的佛性无二无别。[36]经义昭然,说者如何视而不见,执意将如来藏混同于常恆不变的实体,而非不落空有二边的不生不灭的空性?再次,《楞伽经》为划清如来藏与外道神我的界限,更特意申明佛法所说如来藏为「无我如来之藏」,而非外道所执之实体。[37]既然如来藏是无我的如来藏,其体性与无我的空、无相、无愿、如、法性、实际、自性涅槃等名相毫无差别,就不能偏说如来藏为实体。

《起信论》的如来藏思想与上述经论所说并无二致。论中虽然说真如有如实空如实不空两义,且其如实不空谓真如「自体具足无漏性功德」,[38]但我们同样不能因此视真如为实体,因为论中接著说:

依一切众生以有妄心,念念分别,皆不相应,故说为空;若离妄心,实无可空故。所言不空者,已显法体空无妄故,即是真心常恆不变、淨法满足,故名不空,亦无有相可取。[39]

真如不但无相,而且无性,如论所说,「当知真如自性非有相非无相,非非有相非非无相,非有无俱相,非一相非异相,非非一相非非异相,非一异俱相」。[40]既然真如性相皆无,哪裡有一个实体可得?[41]

如果学者认为佛教中凡是从形式上类似实体的所依体起论的教理系统都可判属实体论的话,那麽唯识学也难逃这一厄运。事实上,日本的松本史朗和袴谷宪昭就是基于这样的理路将唯识学判为基体论的。这大概是欧阳、吕澂两位先生不能想像、也断难接受的吧?

(二)真如缘起论

上文中的第3条可归入真如缘起论的范畴。欧阳等人判《起信论》为真如缘起论的确不污,法藏(643-712)早就说过《起信论》属于「如来藏缘起宗」。[42]依长水子璿(965-1038)的解释,法藏所以判《起信论》为如来藏缘起宗,「以《论》所诠明『如来藏不生不灭,与生灭和合名阿梨耶』等广辨染淨诸法缘起故」。[43]事实也如此。

问题是真如缘起论是否真像欧阳竟无批判的那样有悖于教与理呢?我们先考察如来藏是否只能解读为阿赖耶识这一问题。在《楞伽经》中,佛约果位说的性空、实际、涅槃、不生等句说如来藏义,的确可以理解为清淨的第八识,但若以为只能从此义理解如来藏则未免偏执。牟宗三先生(1909-1995)早已对欧阳竟无先生的见解发出质疑:

此笼统说的「本性清淨的如来藏」岂即是《摄论》之持种之清淨的第八识耶?岂定不可以「自性清淨心──真常心」说之耶?[44]

牟先生依印顺法师称如来藏为真常心虽然未必恰当,但他的质疑很有道理,因为经中并未明确说应当依中观还是唯识教理来理解空性、实际、涅槃等概念,如来藏学何以不能依其宗义将它们理解为全体朗现了的真心的如实空性?

至于欧阳、吕澂师徒以为《楞伽经》中凡言及如来藏皆指藏识,这是值得怀疑的。首先,这种说法似乎与欧阳竟无先生前一说法自相矛盾:既然存在清淨第八识意义上的如来藏,就不可谓凡说如来藏皆为藏识异名,因为即使在唯识学中清淨第八识也不仅仅是阿赖耶识的异名,否则唯识经典中就不会说转杂染依为清淨依了。其次,欧阳、吕澂师徒肯认的宋译《楞伽经》中并非凡言如来藏皆指藏识。在宋译本中,他们引以为据的「如来之藏是善不善因」一段经文的原文是:「如来之藏是善不善因,能遍兴造一切趣生,譬如伎儿变现诸趣,离我我所。不觉彼故,三缘和合,方便而生,外道不觉,计著作者。为无始虚伪恶习所熏,名为识藏,生无明住地,与七识俱,如海浪身,常生不断。」[45]经文的意思也可这样理解:如来藏本是「离我我所」的自性清淨心,一切善不善法皆依它而起,就像演员变换种种形象一样,外道不知它是自性清淨心,以为是神我;此心为无始虚伪恶习熏习,则成为生无明地、与七识共俱的藏识。所以,牟宗三先生曾质问欧阳竟无先生:

经文「为无始虚伪恶习所熏,名为藏识」,是承「如来之藏是善不善因,能遍兴造一切趣生」云云而来。然则岂不可视首言之如来藏「为无始虚伪恶习所熏」,遂得转名为藏识耶?岂是空头言藏识为无始虚伪恶习所熏耶?

(欧阳竟无与吕秋逸俱是这样空头看藏识,不准言如来藏为无始虚伪恶习所熏,岂定是《楞伽》义耶?)[46]

牟先生揭明,《楞伽经》中作为染淨(善不善)二法之因的如来藏完全可以理解为未受无始虚伪恶习所熏的自性清淨心;而印顺法师乾脆就明确说,「依经所说:称为阿赖耶识,是由于如来藏为无始虚伪恶习──虚妄执著种种戏论所熏习」。[47]

此外,宋译《楞伽经》中还有几段经文中的如来藏都可理解为未被无始虚伪恶习所熏的自性清淨的如来藏。如卷1的「略说有三种识,广说有八相。何等为三?谓真识、现识及分别事识」一段经文,[48]明代宗泐(1318-1391)、如(1320-1385)的《〈楞伽经〉注解》即视为自性清淨的如来藏;[49]唐译本这段经文不见有真识,[50]但依该本造疏的宝臣(生卒年不详)亦未武断地判宋译为伪,而是两存其说,其文云:「『谓现识及分别事识』者,求那译本云,『略有三种』,于现识上加一真识也。若作三种释者,真谓性淨本觉,现谓赖耶现识,馀七俱名分别事识,虽第七识不缘外尘,缘第八故,亦名分别事识。真谓本觉者,即识实性也。此译即云现识属赖耶,分别事识属前六识,不言第七者,谓第七末那计内为我属赖耶,计外为我所属前六识。真即识实性,亦属赖耶淨分。」[51]宝臣疏《楞伽经》倾向于唯识家义,但他仍将宋译三识说中的真识解为「性淨本觉」,实际上也视同于自性清淨心。或者以为他们已受到《起信论》影响,即便如此,这样的解释也未见任何不当。又如同卷论转识灭藏识不灭那段经文,[52]魏译本为:「大慧!如是转识、阿梨耶识若异相者,不从阿梨耶识生;若不异者,转识灭,阿梨耶识亦应灭,而自相阿梨耶识不灭。是故大慧,诸识自相灭,自相灭者,业相灭;若自相灭者,阿梨耶识应灭。大慧!若阿梨耶识灭者,此不异外道断见戏论。」[53]两相比较,宋译本、魏译本皆以藏识为通于转识的不灭的真相识,故与《起信论》以真心为通于真如、生灭二门的如来藏亦皆无不同。[54]再如卷4说佛「令胜鬘夫人及利智满足诸菩萨等宣扬演说如来藏及识藏名,与七识俱生」一语,[55]其所本《胜鬘经》相关文字为「若无如来藏者,不得厌苦、乐求涅槃。何以故?于此六识及心法智,此七法刹那不住,不种众苦,不得厌苦、乐求涅槃。」[56]其含义亦正以如来藏为非刹那灭的自性清淨心。因此,将经义理解为识藏与七识俱生、如来藏不与七识俱生亦可谓顺理成章。

欧阳、吕澂师徒相信《起信论》乃是依据菩提流支所译《入楞伽经》造的论,而《入楞伽经》译文错误颇多,因此义根于此译的《起信论》当然不会更好。在他们看来,《入楞伽经》最大的错误是将与阿梨耶识名异实同的藏识误译成了独立的自性清淨的如来藏,如吕澂说:

原本《楞伽》说,名叫如来藏的藏识如没有转变(捨染取淨),则依他而起的七种转识也不会息灭(宋译:「不离不转名如来藏藏识,七识流转不灭」)。这是用如来藏和藏识名异实同的基本观点来解释八种识的关係的,但魏译成为「如来藏不在阿梨耶识(即是藏识)中,是故七种识有生灭,而如来藏不生不灭」。这样将如来藏和藏识分成两事,说如来藏不生灭,言外之意即藏识是生灭,这完全将《楞伽》的基本观点取消了。[57]

而《起信论》「将如来藏和藏识看成两事,如说如来藏之起波澜,如说七识能厌生死乐求涅槃等,莫不根据魏译《楞伽》的异说,并还加以推阐。」[58]就大错特错了。

那麽,《入楞伽经》的相关经文真译错了吗?未必。吕澂先生认定魏译本中将「如来藏不在阿梨耶识中」一段经文译错了,而宋、唐两译的相应经文则没有问题。[59]为了说明问题,我们不妨将三个译本中的相关经文排比出来,看看是否只能有吕先生一家之解:

宋译 入灭受想,正受第四禅善真谛解脱,修行者作解脱想。不离不转名如来藏识藏,七识流转不灭。所以者何?彼因攀缘诸识生故。[60]

魏译 入少想定、灭尽定,入三摩跋提四禅实谛解脱,而修行者生解脱相,以不知转灭虚妄相故。大慧!如来藏识不在阿梨耶识中,是故七种识有生有灭,如来藏识不生不灭。何以故?彼七种识依诸境界念观而生。[61]

唐译 或得灭定,或得四禅,或复善入诸谛解脱,便妄生于得解脱想,而实未捨未转如来藏中藏识之名。若无藏识,七识则灭。何以故?因彼及所缘而得生故。[62]

由上表可见,三译中魏译文字固然有所增益,但我以为经义没有什麽不同。这段经文上承「如来藏是善不善因」的经文,意在说明外道和二乘儘管可以进入灭受想定,但由于此定未转未捨藏识(即阿梨耶识),因此不能称得到了解脱。问题是这里所转所捨为整个如来藏,还是如来藏中的藏识?唐译本明文指未转未捨者乃是如来藏中的藏识。而此处的如来藏还有自性清淨义,因该译本下文接著就说:

「此如来藏藏识本性清淨,客尘所染而为不淨。」[63]因此,可以肯定唐译本中本性清淨的如来藏亦不在阿梨耶识中。仔细审查宋译本的「不离不转名如来藏识藏」一语,也可解为「不离不转者乃如来藏中的藏识」,只是文义较为隐晦而已。因此,我认为三本宣说的如来藏的差异最多体现在与阿赖耶识的分合上,不可轻易执定魏译本为错译。

依据上文的分辨,我大致同意印顺法师对该经性格的判定:

《楞伽经》本于南天竺真常妙有之如来藏说(「如来性于一切众生身中,无量相好,清淨庄严」,一切众生同具,故说一乘),而与西北印之妄染阿梨耶识合流,折衷南北而不尽南北之旧。[64]

也就是说,《楞伽经》是一部以如来藏统摄唯识学的经典。欧阳和吕澂二先生意欲将其中的如来藏装入唯识学的我法二空的真如中,显然是削足适履了;而当《楞伽经》中的如来藏被他们唯识学化之后,反过来又被他们用作非难他们认为依该经成立的《起信论》(其实《起信论》所依经典颇多)的真如以及受其影响的如来藏系统的合法性时,就转说转远了。从佛学系统看,奘传唯识学以染污阿赖耶识为所依,而因为阿赖耶识为无覆无记性,不能同时兼有真识(觉性)义,故必然将真如推到果位。这一系统无须在众生因位元安立一生佛不二的如来藏体固有其特胜处,但若推本穷源,阿赖耶识本身不能不具有空性和觉性,否则,唯识学说转识成智、说二空真如,这智慧和真如是不生不灭的无为法还是生灭相续的有为法?如智者大师(538-597)所说:「阿黎耶若具一切法者,那得不具道后真如?若言具者,那言真如非第八识?恐此犹是方便从如来藏中开出耳。」[65]智者大师的「道后真如」、「第八识」都指具有觉性的如来藏,而实际上真谛(499-569)所传唯识学就认为阿梨耶识具有解性,这已可称为这样的如来藏。因此,我以为如来藏学于众生因位安立一生佛不二的如来藏体,正从另一方面解决了唯识学这一未决的问题:如如智和如如境本为众生所有,佛所证得者只是众生本有的如如智和如如境的圆满显现。由此,我们至少可以说两者不相矛盾,智顗将唯识学判为从如来藏学中开出的一门固不必然,欧阳和吕澂二先生视之如同水火亦不必然。[66]

(三)无明缘起论

上文第4、5两条可归入此义。《起信论》确实不是从法尔本有而是从依真如缘起义说无始无明的存在的,论中「所谓以依真如法故有于无明」一语即是明证。[67]然而,这样的法义是否没有典据呢?非也。《胜鬘经》早就明确开示:「生死者依如来藏。……有如来藏故说生死,是名善说。」[68]经中的「生死」,嘉祥吉藏(549-623)以烦恼、业、报三义释之,[69]其中烦恼自然函摄了无明,[70]因此《起信论》遵循该经说无明依如来藏而有并无隔碍。

需要辨明的是,《起信论》及其所依据的经典中宣说的「依真如有无明」不能误解为「真如生起无明」,而应当理解为「依真如生起无明」。两种理解虽然仅有一字之差,但其含义却天地悬殊:依前一种理解,则真如为无明生因,真如因此成为实体,《起信论》亦因此沦为非佛教;依后一种理解,则真如为依因,真如因此为如实空如实不空的中道,《起信论》亦因此堪称真佛教。我这样理解并非自出机杼,而有《起信论》原文为据。《论》中破斥的凡夫五种邪执,其中之一就是「真如生起无明」说:

如经中说,一切世间诸杂染法皆依如来藏起,一切法不异真如。凡愚闻之,不解其义,则谓如来藏具有一切世间染法。[71]

依论主,这种邪见的根本原因是不明「如来藏从本具有过恆沙数清淨功德,不异真如;过恆沙数烦恼染法唯是妄有,本无自性,从无始来未曾暂与如来藏相应」。[72]一旦明瞭此义,则邪见自消。

既然真如从本以来就与无明不相应,无明何以依真如而起呢?这只能归结为众生对真如的无知,以「不了真如法故,不觉念起,现妄境界」。[73]文中的「不觉念」为同义迭词,义为不觉这种心念,实即无明,不能像欧阳那样分为先后不同的两义。而所谓不了真如法就是「不如实知真如法一」,[74]指不知「一切法从本已来离言说相、离名字相、离心缘相,毕竟平等,无有变异,不可破坏,唯是一心」,[75]用禅宗二祖慧可的话说就是不知「万法即皆如」。[76]《起信论》中的迷方喻向我们晓喻的也是这个道理。若约真如而言,正可说真如为主、无明为客。

这是从迷悟说真如为无明依,而非从染淨说真如为无明依。欧阳宗于唯识学,从染淨依说染污(被缠)的如来藏为种子识固无不可,《起信论》从迷悟依说清淨的如来藏为染淨依亦无不可;欧阳从染淨依说有漏、无漏两种种子法尔本有固无不可,《起信论》从迷悟依说无明依真如而有同样没有什麽不可。

但这样说是否意味著真如无始而无明有始?我以为不能,因为《起信论》明确将这种理解判为邪见:

闻修多罗说:依如来藏故有生死,依如来藏故得涅槃。以不解故,谓众生有始。以见始故,复谓如来所得涅槃有其终尽,还作众生。[77]

那麽无明何以没有开端?论中提出了两个理由,一是因为「如来藏无前际故,无明之相亦无有始」;[78]二是因为众生「从本来念念相续、未曾离念故,说无始无明」。[79]法藏《义记》释此两义云:「此显无有染法始于无明,故云『无始』也;又无明依真,同无元始故也。」[80]法藏对第一义的解释几乎是论文的复述,谓因为真如不生不灭、无有起始,故依之而起的无明也不能从时间论其开端;而他以无明之前更无染法解论中的「从本来念念相续」则与论义不太谐和。法藏从烦恼的粗细著眼加以读解,强调的是无明的根本性,而论中此处则是就时间论无明的无始,强调的是众生无始以来就生活在相续不断的无明中,从来不曾远离过无明而与真如相应。但不论如何,古德的理解都不会予人误解的馀地,论者指责《起信论》宣说无明依真如而有意味著无明有始应属无据,而松本史朗指该论的本觉说「含有于始源中已觉悟,而现今不觉悟之意」,[81]就有些不著边际了。

无明虽然无始以来即已存在,但不等于《起信论》一心二门的结构的底质是一种二元论,有如某些论者所说。这一点,我们可以通过《起信论》关于觉与不觉两者关係的思想来予以阐明。《起信论》云:

觉与不觉有二种相,云何为二?一者同相;二者异相。同相者,譬如种种瓦器皆同微尘性相,如是无漏、无明种种业幻皆同真如性相;……异相者,如种种瓦器各各不同,如是无漏、无明随染幻差别性染幻差别故。[82]

文中的「无漏」指地上菩萨的无漏观智(觉)及其现见的无漏法,「无明」指地前凡夫的有漏心识(无明)及其现起的有漏法。《论》义表明,觉与不觉的关係包含同异两面,就其相同一面说,无论觉不觉还是与其相应的种种相本质上都是真如,故说「皆同真如性相」;就其相异一面说,同一性相的真如因为缘的差别(或无明或无漏)而呈现出「染」(无明所执)「幻」(无漏所现)的差别来。而觉不觉的「同真如性相」,如果从智慧边讲就是同一本觉,所以《起信论》会说:「本觉义者,对始觉义说,以始觉者即同本觉;始觉义者,依本觉故而有不觉,依不觉故说有始觉。」[83]可以说,如果从《起信论》的理论结构讲,就理而言是依离言真如的实相论方便安立心真如(依言真如)的一元论,复从心真如的一元论开出心生灭(流转与还灭)的二元论;就行而言则恰好相反,先从心生灭的二元论超拔至心真如的一元论,然后再从心真如的一元论证入离言真如的实相论。我以为,明瞭这一点是更为切己地理解《起信论》的关捩,因为只有明瞭此义,才能明瞭《起信论》为何要从一心开出二门;也只有明瞭此义,才能明瞭《起信论》为何要通过真妄和合的阿赖耶识来将二门贯通起来;同样,也只有明瞭此义,才不至于像欧阳等人那样用一家之规矩去框套不同法门的教法。[84]

(四)真妄互熏论

真妄互熏是《起信论》的特义之一。《起信论》以众生本具自性清淨心,为阐明杂染法的现起,必然成立无明熏习真如一义;为凸显真如作为成佛正因的功德,必然成立真如熏习无明一义。否则,染淨法的缘起缘灭都得不到说明。问题是,《起信论》的真妄互熏义是否必然如唯识家指责的将真如混同于诸行而淆乱体用了呢?我以为要回答这个问题,最好基于《起信论》的上下文来理解相关法义。

首先,我们必须瞭解,《起信论》并不是抽象地而是在论及心的生灭因缘时谈论熏习的,而这就意味著该论在心生灭门谈论熏习。依《起信论》,在心生灭门中,「是心生灭因缘相能示摩诃衍自体相用」。[85]这句话前人往往理解为「生灭因缘中的种种法相能够显示大乘法体(真如心)的体、相、用」,这种解释其实是不够确当的。[86]《起信论》所立的体乃如如不二之真如,此体虽然具足清淨佛德,但性相皆空,因此是无相之体,所谓:

此真如体无有可遣,以一切法悉皆真故;亦无可立,以一切法皆同如故。当知一切法不可说、不可念,故名为真如。[87]

正是因此,论中论及法身(果位的如来藏)时才宣示法身无相,凡有相皆非法身,而是无明所显幻相。既然如此,我以为「是心生灭因缘相能示摩诃衍自体相用」的确切含义应为:心生灭门的种种相状能够显示真如自体的相和用。[88]

在生灭门中,真如心的相与用通过什麽方式得到显示?真妄的相互熏习。因此,《起信论》这样定义熏习:

熏习义者,如世间衣服实无于香,若人以香而熏习故,则有香气。此亦如是,真如淨法实无于染,但以无明而熏习故,则有染相;无明染法实无淨业,但以真如而熏习故,则有淨用。[89]

这里非常吃紧的是,熏习并不是改变了真如的体性(衣服),而只是在此体性上显出了不同的相用(香气):真如受无明熏习,真如的体性隐覆,其相用随潜;而无明以及依无明而起的染法(论中所谓业识和六尘)相互熏习,一方面令真如体性渐遮渐深、令其相用渐减渐小,另一方面令无明本身之相用渐增渐大,因而显现出来的是日益深厚的染污相用。无明受真如熏习,无明的相用渐消,真如的相用渐显。由于这种清淨相用是在无明中显现出来的,故论中称为无明发挥的清淨相用。[90]不过,此时的无明不是生灭门之流转门的无明,而是生灭门之还灭门的无明,换句话说是趣向于解脱的修行过程中的无明,此无明相对圆满断除根本无明的法身来说仍为无明,但相对流转门的无明则可说是已经显现了清淨相用的无明。因此,对于真如的体来说,熏习只带来隐(无明熏习真如)显(真如熏习无明)的不同,而不产生性质的变异。

这正是在相用边论熏习,本与欧阳等人所持性质无异,而欧阳等人以为《起信论》的真妄互熏义将真如混同于有为法,从而导致体用淆乱,确实未能深契该论的熏习义。当然,这判定不仅缘于欧阳等唯识家本身的理论侷限,《起信论》的古代疏家也要承担相关责任。华严三祖法藏每以真如不守自性疏解染污法的缘起,如「良以真心不守自性,随熏和合,似一似常,故诸愚者以似为真,取为内我。」[91]此乃对阿梨耶识的产生的疏解;「一心中含于二义,谓不守自性随缘义,及不变自性绝相义。」[92]此为对一心二门义的读解;「梨耶心体不守自性是生灭因,根本无明熏动心体是生灭缘。又复无明住地诸染根本是生灭因,外妄境界动起识浪是生灭缘。依是二义以显因缘,诸识生灭相集而生。」[93]此是对心生灭因缘的疏释。到了子璿,就直接依此说阐释论中的真妄互熏义:「谓生灭之相起时,实赖真如为因,以真如不守自性,为无明熏,成诸染相。虽成染相,其体不变。以不变故,熏彼无明,令厌生死,乐求涅槃,渐起始觉,成其淨法也。」[94]这样的真如,无论如何随缘不变,确实已混同于有为法了。然而,此非《起信论》之错,而是其解家之错,[95]我们固不能怪罪于该论。

儘管如此,唯识家还会进一步责问:体性清淨的真如如何能显现染污的相用,这难道不是体用淆乱的另一种表现吗?韩镜清先生就是这样评破《起信论》的。[96]在我看来,这个问题依旧由不明《起信论》说法特点而有。《起信论》以清淨如来藏为体,倡言一切法无非真如,凡所有相皆是虚妄,其宗义近于般若而远于唯识。既然本无有相,那麽生心灭门中的染淨诸相从哪裡来?它们皆从众生的无明而来,由于众生无始以来不了达真如无相的体性,对它横生妄执,因而现起了染污和清淨两种差别的相用。换句话说,依《起信论》,在心生灭门中真如的体性固然未变,但其心相用却非称性而起的真实相用,而是被众生倒执以后的差别相用;另一方面,这差别相用虽为众生倒执,但毕竟是因执真如而起,因此论中可以约体将它们说成是真如的相用的某种显示。这是从法说真如自体,而从迷悟说真如自体在生灭门所显的染污清淨两种相用,不存在体用淆乱问题。持守从法尔本有的染淨种子说染污、清淨两种法各自相生的唯识家,于此一义诚难契会。

(五)返本还源论

《起信论》以及受该论影响的中国佛教,其所宗本的诚然是返本还源的修行观,那麽返本还源的修行观就不是佛教的修行观吗?这首先要看其所返所还为什麽样的本源了。

前文已经辨明《起信论》的体并非外道的实体,这里我们要看看该论主要在什麽意义上安立此体。通观《起信论》,真如有三义:一是体性义,如心真如门的真如;二是因义,如心生灭门的真如;三是果义,如彻悟真如后的法身。在论及修行过程时,《起信论》认为众生所返之本并不是果位的法身,而是体性位的如来藏。

现实的众生呢?「如是众生真如之法体性空淨,而有无量烦恼染垢。」[97]也就是说,他们虽然本具清淨的如来藏,但此如来藏无始以来即被烦恼所缠了。

从教证说,《起信论》的真如三义本为来藏经典的如来藏三义,这是众所周知的事实。问题是能不能从体性上肯认众生心性与佛果德等同一味?我以为,如果承认佛的法身的不生不灭性,那麽肯认众生心的本性为与佛无二的如来藏性就不仅是必然的,而且惟有如此说才是合理的和圆满的,否则,势必导致无因生果(佛果)的外道见。既然如此,我们首先就可以否定那种将《起信论》宣说的生佛不二的真如混同于众生事实上就是佛的偏见。

《起信论》虽然特别彰显真如内熏的功用,但要借此指责它的修为方法是惟「取给于己,不待外求」,却是不近情理的,因为论主特意通过设问的方法来解答了这个问题。《论》中一面说众生悉具真如,真如能够熏习无明而令众生解脱;一面又说众生有信奉与不信佛法、解脱与未解脱的区别。有人对此迷惑不解,论主提出两个理由加以回答,其中之一是:

诸佛法有因有缘,因缘具足乃得成办。如木中火性是火正因,若无人知,不假方便,能自烧木,无有是处。众生亦尔,虽有正因熏习之力,若不值遇诸佛、菩萨、善知识等以之为缘,能自断烦恼、入涅槃者,则无是处;若虽有外缘之力,而内淨法未有熏习力者,亦不能究竟厌生死苦、乐求涅槃。若因缘具足者,所谓自有熏习之力,又为诸佛、菩萨等慈悲愿护故,能起厌苦之心,信有涅槃,修习善根;以修善根成熟故,则值诸佛、菩萨示教利喜,乃能进趣向涅槃道。[98]

这一教说明确告诉我们,众生虽然具有能够发起内熏力的真如,但如果没有佛、菩萨和善知识的引导,没有精勤的修行,要想断烦恼、入涅槃是不可能的;反过来,如果仅仅有佛、菩萨等外缘的帮助,但其真如的内熏力未得显发,要想断烦恼、入涅槃同样不现实。只有内因外缘双双具足,才能「趣向涅槃道」。吕先生等人执守奘传唯识学一门为正理,对此教说就未免视而不见了。

至于吕澂等人以「返本」还是「革新」作为判别某种修行方法是否佛教的标准,我以为更值得商榷。我们如果从觉悟法界实相的角度来看,不仅以《起信论》为代表的如来藏学的修行方法是「返本的」,可以说佛教诸家的修为方法都是「返本的」,只是入手方便不同而已。原始佛教以十二支缘起为依,昭示「一切诸行无常,一切法无我,涅槃寂灭」的三法印,[99]众生于此三法印茫然无知(无明),以为自己的五蕴有常有我,遂致三世轮迴生死苦海。若断除对五蕴的常见、我见,则灭除无明而现证涅槃。这不是返本还源吗?大乘般若学以空性为依,深观诸法实相毕竟空寂,众生亦然,并称不能见此实相的众生为有垢的颠倒众生,若众生「除诸烦恼,不著颠倒」,则名为无垢众生。[100]这同样是返本还源。唯识学以阿赖耶识为依,其修行方法在教相上的确类似吕澂先生所说是「革新的」,但究实而言,奘传唯识学的染污阿赖耶识中不是同样本有无漏种子吗?若约无漏种论,这同样是「返本的」。如果从革新来说,各家的修为方法亦无不是「革新的」,因为各家的修行目标最后都是转凡成圣。因此,窃以为吕澂、松本先生试图以返本还源为如来藏学修行观的特义而对之加以指责和否弃,确实有失公允。

- 上一篇:关于佛教的小常识

- 下一篇:释迦牟尼是什么意思?释迦牟尼佛名字的由来

- 最全的烧香图解,烧香有何含义与讲究?

- 皈依之后需要注意什么吗 皈依佛门后的注意事项

- 开天眼后究竟能看到什么?

- 楞严咒简介,什么人不能念楞严咒?

- 常犯邪淫者得十种苦报 从婚后出轨事件看出的因果报应

- 地藏经简介,地藏经主要讲什么?

- 《华严经》简介,大方广佛华严经讲什么?

- 佛教基础知识

- 最简单的三皈依仪式-如何授三皈五戒居士仪轨

- 持咒打坐的方法 持咒打坐的姿势图

- 为什么要学佛?有什么用呢?

- 心经简介,般若波罗蜜多心经内容介绍

- 心经入门

- 2020年佛教节日一览表

- 佛教唱赞时法器打法

- 什么是佛教?佛教的精髓是什么?佛的定义呢?

- 为什么要烧香拜佛?烧香的含义是什么?

- 什么是咒语?佛教最神奇的九个咒语

- 佛教名词

- 准提咒简介,准提咒功德及妙用

- 学佛前要了解的基本内容

- 佛教和印度教的区别

- 持咒是什么意思?如何持咒?

- 佛咒入门

- 文殊菩萨心咒简介

- 皈依是什么意思?皈依三宝又是什么意思?

- 诵经有诀窍吗?诵经的十二条诀窍

- 初入佛门该怎样修行?

- 在家烧香有什么讲究?一些禁忌千万不要触碰!

- 皈依证怎么办理?办皈依证后的忌讳是什么?

- 女众出家前须知,一生只有一次出家机会

- 往生咒简介,念往生咒要注意什么?

- 给去世的人上香的规矩

- 楞严经简介,楞严经大致在讲什么?

- 求佛有没有用?为什么说佛菩萨可以保佑人?

- 观自在是什么意思?怎么理解?

- 金刚经入门

- 佛教因果定律

- 清心咒简介

- 涅槃是什么意思?涅槃的四种分类分别指什么?

- 心底的亮色

- 见善则迁,有过则改

- 说起来容易,活起来不容易

- 人生总在成长

- 抬头是天,脚下是路

- 偈语是怎样形成的?

- 一路走来一路忘

- 因为哭过,笑才灿烂

- 假如生命能够穿越

- 无论过去将来多美,记得珍惜眼前

- 日子还长,你要好好走

- 往事一坛老咸菜

- 对人生最好的表白

- 突然白头,且断妄想

- 幽默是智慧的光芒在闪现

- 好心情为生活着色,用好心情迎接每一天

- 心在风中,望红尘种种

- 人生转瞬即逝,不如怜取眼前人

- 人生有哪些来源?

- “忍”是一种担当,忍之为德,在于负重

- 人生有什么体验?

- 如何才能做个名副其实的“观自在”?

- 人要放大一些什么?

- 精神的营养

- 知足的意义

- 谦虚是待人处世一种不卑不亢的态度

- 烦恼都是自找的

- 人生最大的幸福是放得下

- 开发心地,帮助自己、帮助他人

- “期待”对人生有什么重要?

- 从今天做起,凡事把握当下、活在当下

- 如何决定人生的方向?人生方向的原则

- 人生的“路”

- 居家生活中,如何保持一颗欢喜心?

- 佛教的这六事为什么能让人得度?

- 人生八不可

- 人生真的有“十全”吗?十全人生

- 三品人生,你要过哪一品的人生呢?

- 怎样美化人生?

- 如何评价一个人?

- [星云大师]修桥铺路又斋僧,戒杀放生第一因的解释

- [普洱茶]普洱茶“越陈越香”吗?

- [华严经]宁受无量苦,得闻佛声音,不受一切乐,而不闻佛名

- [禅宗典藏]《祖堂集》的价值何在?

- [生活故事]信徒的捐赠

- [哲理故事]眼睛不要总是睁得那么大

- [佛与人生]心底的亮色

- [佛学常识]偈颂的术语

- [星云大师]滚滚红尘古路长,不知何事走他乡的解释

- [六祖坛经]《坛经》中对于“不二法门”是如何解释的?

- [红茶]滇红工夫茶属于什么茶?

- [禅宗公案]骑牛觅牛是什么意思?

- [生活故事]舍得舍得有舍有得

- [哲理故事]蓝天白云常自在,行云流水心无碍

- [佛与人生]见善则迁,有过则改

- [佛学常识]偈颂有哪些形式?偈颂的形式

- [星云大师]春日才看杨柳绿,秋风又见菊花黄的解释